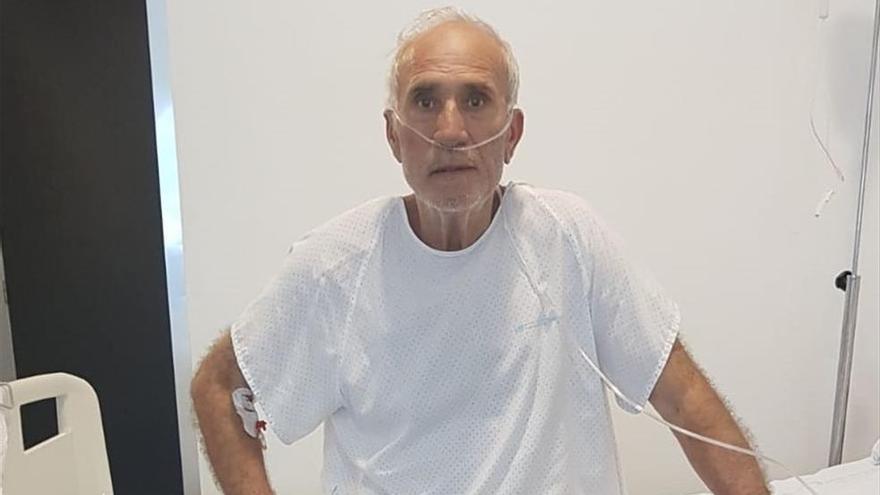

«Hoy jueves es mi tercer día sin fiebre, he terminado la medicación y el aparatito maldito que mide mi saturación de oxígeno ha vuelto a enseñar cifras aceptables.

Los médicos dicen que estoy venciendo al coronavirus con todas sus complicaciones, y que tres semanas después podría estar ya curado. Pero para saberlo son necesarios dos test, uno ahora y otro de confirmación una semana más tarde, y eso no sé si me lo van a hacer.

En cualquier caso y aunque las fuerzas siguen siendo escasas y el apetito se mantiene oculto (eso en mi caso no es una mala noticia), es un buen momento para contar una experiencia que desgraciadamente afecta a decenas de miles de personas sólo en nuestro país.

No pretendo contar intimidades porque soy más bien pudoroso, y no tengo intención de dar datos médicos que probablemente no serían extrapolables ni aplicables a todos.

Pero como mucho me temo que falten miles de personas por comenzar el trozo de vida que yo ahora creo terminar, y por lo que pueda servir de ayuda, ahí va la historia, versión extendida, con dosis de esperanza y un final hoy feliz.

Viernes 13 de marzo

El viernes 13 de marzo salimos Cristian y yo de trabajar, orgullosos después de enviar la primera newsletter de BuscandoRespuestas.com, y con los bártulos bajo el brazo para comenzar a teletrabajar.

En la puerta me despedí de Nacho, que como buen capitán iba a ser el último en salir, y me fui a mi casa. Estaba bastante cansado, pero era viernes de una intensa semana y tampoco resultaba extraño.

El sábado comenzamos el teletrabajo con intensidad, y a la rutina habitual se sumó una tos no demasiado intensa pero sí suficientemente molesta, junto a una sensación de agotamiento muy por encima de lo normal.

Según avanzaban las horas notaba que me iba quedando vacío de fuerzas. Sentía una intensa fatiga mental, más que respiratoria, y la tos se mantenía… Así que llegó la primera decisión médico-familiar: había que ponerme el termómetro.

Mi familia, por suerte, tienen varias de esas personas a las que salimos a aplaudir a la ventana todos los días a las ocho de la tarde en Madrid, en Galicia o en Asturias. Y la fiebre de la noche del domingo 15 de marzo las puso a todas en alerta.

Y aunque yo me encontraba realmente mal, agotado y con un fuerte dolor de espalda, que siempre achacamos a la silla del teletrabajo, la fiebre no era demasiado alta, la tos tampoco era excesivamente escandalosa, y la sensación de fatiga que empezaba a asomar se resolvía con estar quieto.

Así pasó el lunes 16, con mucho malestar, tos moderada y fiebre a todas las horas, pero con esas temperaturas que los médicos llaman febrícula y no alarman suficiente. Y así transcurrió también el martes 17.

No fue hasta el miércoles 18 cuando el termómetro comenzó a superar desde la mañana los 38 grados. Y muy pronto los 39.

Entonces recibí la orden familiar tajante de llamar al teléfono del coronavirus. Y en contra de lo que tanto había escuchado en los días previos, me cogieron a la primera y fue una persona encantadora: «¿Tiene fiebre?» «Sí. Ahora mismo estoy con algo más de 38». «¿Tose?» «Pues sí. Llevo tosiendo desde el sábado Y sí, es una tos seca». «¿Se ahoga?» «Hombre, no. Estoy un poco fatigado, pero no me ahogo». «Usted no cumple los requisitos de un coronavirus. Por favor, si en algún momento cambia su situación, vuelva a llamar. Y si empeora bastante llame directamente al 061».

Ya está. Lo había hecho. Misión cumplida. Y seguí intentando llevar la vida normal, aunque hablar por teléfono empezaba a cansarme más de la cuenta.

Pero la fiebre subía y a media tarde seguía por encima de 39, por lo que mis sanitarios me dijeron que llamase al 061, pero dejando clara mi sensación de fatiga.

En el 061 respondieron a mi llamada y a continuación me tuvieron en espera ¡21,5 minutos! Una eternidad para mi situación de agotamiento, escuchando cómo un contestador me dice cada minuto que enseguida me atienden.

21,5 minutos esperando, al final de los cuales me respondió una voz de mujer que me repitió las mismas preguntas: «¿Tiene fiebre?» «Ahora mismo estoy con 39,2». «¿Tose? ¿es una tos seca?». Ahí me dio un acceso de tos, por lo que ella misma pudo escucharla. Y al acabar le conté que llevo tosiendo desde el sábado. «¿Siente ahogo?». Le expliqué que tenía fatiga, que había aumentado cada día… Y me espetó: «Si usted se estuviese ahogando de verdad no podría mantener esta conversación por teléfono. Mire a ver si tiene por casa un jarabe contra la tos, y lo toma. Para la fiebre, póngase unos trapos húmedos bajo las axilas. Y si esta noche siente un ahogo severo, llame directamente al 112». Supongo que estaría muy cansada, pero yo también me encontraba fatal. Y fue la única persona en todo este proceso sobre la que no tengo cosas agradables que decir.

Primer test del coronavirus

Dos de mis hijas son enfermeras. Una trabaja en la UCI y otra en planta. Las dos en jornadas de más de 12 horas peleando contra el covid-19. Así que llamaron a su hospital, preguntaron el precio de un test del coronavirus y hablaron con sus compañeros para que me pudiesen atender.

Y así, ya de madrugada, con unas mascarillas que había hecho la manitas de mi mujer con servilletas gordas de papel dobladas en acordeón, y un plástico entre medias para no contagiar, nos metimos en el coche. Mi hija pequeña conducía y mi mujer y yo fuimos al hospital medio agazapados en el asiento de atrás por si nos pillaban a los tres juntos.

Nos atendieron enseguida. Y empezaron por lo que los médicos consideraban más urgente: hacer una radiografía de pulmón. Después un análisis de sangre y finalmente el test del coronavirus.

El primer resultado fue el más temido: mis dos pulmones estaban ya afectados, sobre todo uno. El diagnóstico era una neumonía bilateral, que según me explicaron es un cuadro grave típicamente provocado por el dichoso coronavirus.

Y lo más sorprendente para mí es que sin haber tenido unos síntomas que los teléfonos considerasen evidentes, el no bicho ya me había infectado con fuerza.

Después me sacaron sangre y los negros nubarrones de la neumonía doble se suavizaban un poco en unos análisis no tan malos como podían haber sido. O al menos eso me contaron.

Y finalmente me dijeron que la prueba del coronavirus no hacía ni falta, vista la huella que ya había dejado el SARS-CoV-2 en mis pulmones. Pero preferimos hacerla pensando que con un positivo confirmado nos atenderían más fácil en la Seguridad Social.

Así que cogieron un palito con una especie de algodón para frotarme la garganta provocando una buena arcada, y después me introdujeron otro por la nariz hasta hacerme llorar el ojo. Desagradable pero soportable.

El test ya estaba hecho. En menos de un minuto. Ya sólo faltaba esperar por el resultado, que tardaba unas seis horas.

Y a las cinco de la mañana nos volvimos a subir los tres al coche con sensación de infractores para ir a descansar un rato a casa.

En nuestra cara llevábamos un trofeo: nos regalaron una mascarilla a mi mujer y otra a mí, que todavía conservo. No como recuerdo romántico, sino porque no tengo otra». (Continuará).

* Director de nuevos proyectos de Prensa Ibérica