La trilogía rural escrita por Alejandro López Andrada es una obra singular que quedará en el tiempo. Si los dos primeros libros trataban con más detalle la agricultura y la ganadería, el campo y los pastores, ahora, el que cierra esta preciosa terna, habla de la minería. El óxido del cielo no es simplemente el último de esta portentosa trilogía, el broche que cierra un proyecto. Es mucho más. La obra sorprende y emociona, por el tema que trata y por el enfoque literario, por el tono lírico y dulce, lenitivo de la nostalgia, pero también por la magistral técnica literaria, donde el narrador adopta, en unos casos, la mirada del niño inocente que asistió a los inicios del declive rural; en otros, se yergue el escritor y poeta para describir aquellos paisajes con devoción purísima hacia la naturaleza.

A la vez, el relato discurre bajo la mirada del periodista, que entrevista a los hombres y mujeres del campo y de la mina. La memoria de López Andrada es el único testimonio hermoso y real de aquellos tiempos disipados en la niebla del ayer. La obra es completa no solo en el tono literario o el punto de vista del narrador, también lo es desde la técnica literaria elaboradísima y experta de uno de los narradores y poetas más importantes del país. El óxido del cielo es un libro de viajes, novela llena de intrigas, de relatos dentro del relato, de crítica social, un ensayo antropológico y, entreverado entre todo esto, aparece el verso inconfundible de Alejandro, en estrofas que intercala escasamente, llenas de lirismo y buena literatura, que nos dejan con la miel en los labios y con el deseo de volver a releer sus magníficos libros de poesía.

La narración precisa y emotiva de aquel mundo perdido, la descripción lírica y emocionante de una naturaleza providencial, la poesía dulce que derraman sus páginas entre los ásperos jaramagos de la sierra, el habla llana y sencilla de los labradores y mineros, todo ello nos transporta a un universo lleno de vida que brilla con el fulgor de La dehesa iluminada, que mantiene el pulso, el ritmo, el suspense en la recreación de un mundo mítico, perdido ya, vivo solo en los ojos fugaces del escritor, el único que hoy puede hablarnos, ya para siempre, del alma de los mulos, del arte de herrar bestias, de las antiguas ferias de ganado, de los aguadores y mineros. «Si presto atención y afilo mis sentidos, aún percibo en el aire el crujido de los carros que subían renqueantes, como almas quejumbrosas, el tortuoso camino que iba a la dehesa. Es como si en mi espíritu aún vibraran, cuando llega la noche, las viejas herraduras, los cascos desoladores de los asnos cargados de leña…» (pág. 50).

Nacido pocos años antes del despoblamiento rural, el autor vuelve al pasado para narrar, con los ojos de ese niño que fue, la rápida metamorfosis, el éxodo rural y la muerte de la minería. Y lo describe con tan elevada nostalgia que la melancolía queda amortiguada por el lenguaje lírico, exquisito y dulce, por el tono, lleno de ternura, que atraviesa todas las páginas de este libro. Cuando se describe aquella vida y aquellos campos, cuando se habla del tiempo y la memoria, el escritor suele culminar con una imagen poética que desvela toda la verdad del argumento, con metáforas que nos permiten entender perfectamente, por la vía emocional, las ideas que las han precedido: «El tiempo es un mirlo que huye ante mis pies con las alas impregnadas de melancolía» (pág. 13). Quien ha visto los mirlos correr ligeros entre la grama entiende perfectamente cómo pasa el tiempo en la mente y el corazón del poeta. Por eso el libro es una mezcla acompasada y perfectamente equilibrada de memorias, viajes y poesía.

Cuando el escritor describe la mina es la propia mina la que lo abarca todo: la naturaleza y el paisaje, el dolor y la empatía hacia aquellos hombres sufridos que vuelven a casa con los últimos rayos de sol a sus espaldas, ese óxido del cielo que da título al libro y que no solo habla del color del sol a la caída de la tarde sino de mina y de pobreza, de sentimientos y dolor, también de dignidad y belleza: «La noche ha extendido sus dedos de lignito y de hulla antiquísima sobre los rastrojos» (pág. 59).

Años de hambre y maquis

La conversación con los personajes, con los más viejos del lugar, nos retrotrae a los años de posguerra, de hambre y maquis. El niño nos habla de la inocencia de los campos y el abrigo de los montes. El joven nos cuenta el desarrollismo de los 60, los grupos de música del momento, como los Íberos, la transformación y el cambio vertiginoso de aquel mundo que agonizaba. Vaquerizas, herrerías, labranza, aquel universo perdido cobra vida ante nuestros ojos, también la pobreza, la desigualdad, la miseria de aquellos tiempos primitivos, sustituidos por otros más modernos, con más opulencia y comodidad, pero donde se ha perdido la humanidad de sus hombres y mujeres, antes hermanados y solidarios, en doloroso contraste con el mundo individualista, material y egoísta que nos ha dejado la pandemia.

Los oficios antiguos, los juegos de los niños, los dichos y expresiones de aquellos tiempos, todo aparece tamizado por un lenguaje hermoso y dulce, lírico como la impresionante belleza de la naturaleza que nos conecta con la trascendencia y los valores de antaño. En ese sentido, «Las huellas de Dios» es un capítulo que habla de dignidad, de aquellos hombres duros, firmes en su fe, como Tiburcio, herrador, que se funde con la naturaleza para transmitir una imagen de nobleza y dignidad: «Admiro a esos hombres sencillos, rudos, sobrios, que, desde muy niños, se echaron la vida a las espaldas y cargaron con ella a lo largo de los años, sin pedirle favores a nadie, tampoco ayuda, y aun teniéndolo en contra todo no se hundieron y salieron adelante edificando su futuro con los materiales nobles de los pobres y la suave argamasa de los desposeídos: la dignidad, la honradez y la valentía» (pág. 110).

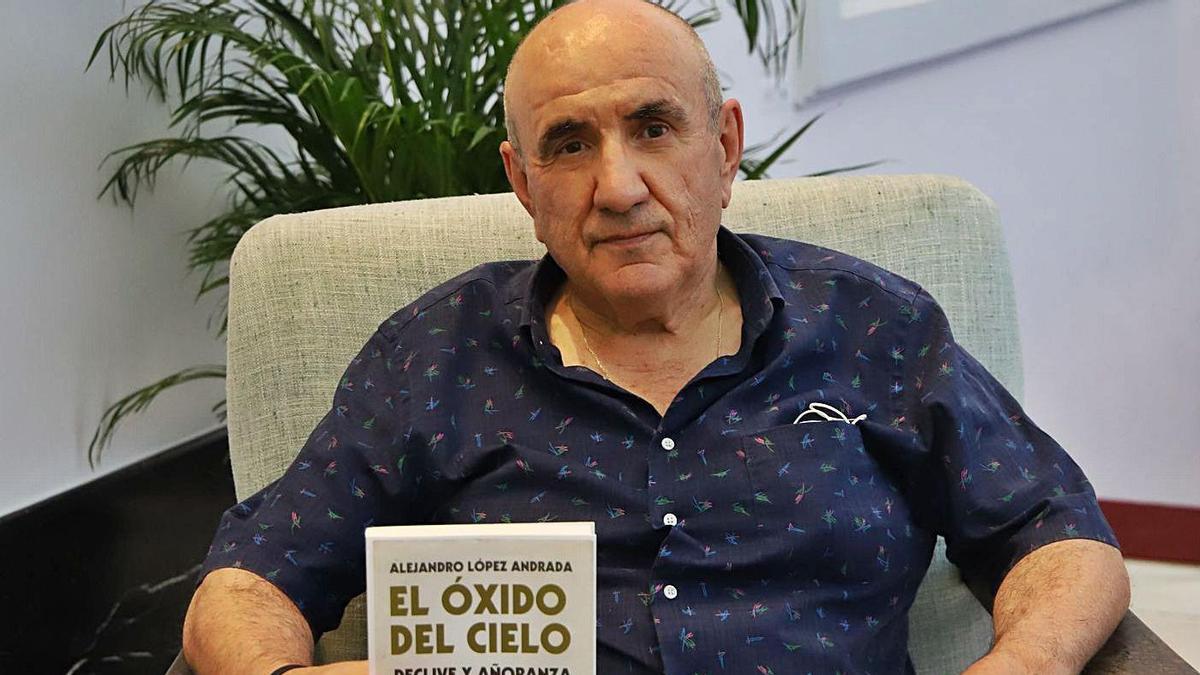

‘El óxido del cielo’.

Autor: Alejandro López Andrada.

Editorial: Almuzara. Córdoba, 2021.