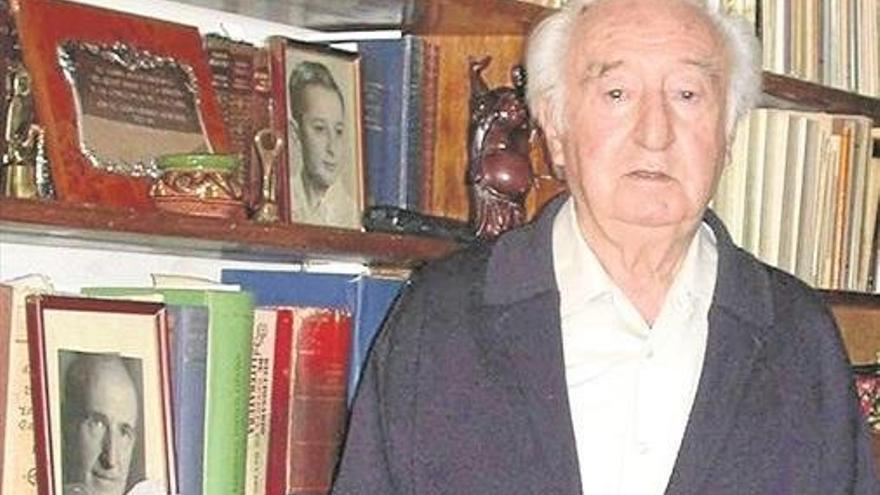

El poeta y crítico Leopoldo Urrutia de Luis contempla su luz primera en la ciudad de Córdoba el 11 de mayo de 1918. Aunque nace en la calle Ambrosio de Morales, donde antes radicaba la sede de la Real Academia de Córdoba, hoy en franca ruina, reside durante su primer año de existencia en la casa que fuera del catedrático Vicente Orti Belmonte, ubicada en la vecina calle Reloj. Su padre, el abogado republicano Alejandro Urrutia, frecuentaba la compañía de hombres tan notables como Julio Romero de Torres, Eloy Vaquero, Blanco Belmonte o Juan Díaz del Moral, a quien dedica el libro Versos, publicado en Córdoba en 1915.

La familia se traslada a Valladolid en 1919 y allí vive Leopoldo hasta los diecisiete años, edad en la que decide instalarse en Madrid, morando en la sección de menores de la Residencia de Estudiantes, para acabar el bachillerato en el Liceo Francés y comenzar los estudios de Magisterio. Al estallar la guerra civil, se alista en el ejército republicano y profundiza la amistad, iniciada en 1935, con Miguel Hernández, del que será uno de sus más afines compañeros. A él debemos la biografía del poeta alicantino así como las dedicadas a Antonio Machado y Vicente Aleixandre, con el que mantuvo una larga amistad de cuarenta años. Alentado por la savia viva que sintió su progenitor, intelectual destacado del grupo modernista cordobés, Leopoldo penetra en el ámbito cerrado de la poesía en plena juventud. Ya tenemos noticia de una primera obra, que titula Romance, publicada con su nombre, Leopoldo Urrutia, en el ominoso paréntesis de la guerra civil, cuando también colabora con Nuestra Bandera de Alicante y La Hoja del Lunes de Madrid. La guerra no fue óbice, y tal vez sí acicate, para la actividad literaria de Leopoldo de Luis. En ella tiene la oportunidad de conocer a Rafael Múgica (luego Gabriel Celaya) y Germán Bleiberg, poeta madrileño de la Generación del 36 que hubo de exiliarse a Estados Unidos al término de la contienda fratricida. En 1938 publica Versos en la guerra, editada por el organismo Socorro Rojo Internacional de Alicante, una breve antología de poemas sobre la guerra donde también participaban Miguel Hernández y Gabriel Baldrich, poeta y periodista melillense, afincado en La Línea de la Concepción.

Aunque en Valladolid había iniciado ya sus colaboraciones literarias en Revista de Occidente y Garcilaso de Madrid, la leonesa Espadaña y Cántico en Córdoba, será, cuando resida en la capital de España, donde comience a colaborar de manera activa en estas revistas, las más vanguardistas y acreditadas de la época, carácter que tampoco las libraba de la censura, ampliando sus colaboraciones, ahora también como crítico, en las revistas Ínsula y Poesía Española de Madrid y Papeles de Son Armadans de Palma de Mallorca, época en que adopta el apellido de su madre (Vicenta Luis Cea) como nombre literario por el que será conocido. El apellido Urrutia no resultaba grato para los vencedores que se habían sublevado contra el gobierno de la Segunda República y Leopoldo temía las represalias. De hecho, al término de la guerra, con el grado de capitán del Estado Mayor del general Escobar en el frente de Extremadura, sufre cautividad en la plaza de toros de Ciudad Real y en el penal de Ocaña, formando parte de los batallones de trabajadores esclavos del franquismo en el Campo de Gibraltar entre 1939 y 1942, año en que fue liberado. La posguerra fue francamente dura para la familia, amenazada por su ideología republicana, lo que supuso la ruina de sus progenitores y obligó al joven escritor a trabajar, mientras reiniciaba unos nunca concluidos estudios de letras, en un puesto burocrático de la empresa privada, una compañía de seguros de la que llegó a ser director.

Publicó la que se considera su primera obra lírica, Alba del hijo, en 1946, a la edad de veintiocho años. Dos más tarde ve la luz editorial Huésped de un tiempo sombrío, al que seguirían, entre otros, Teatro Real en 1957, Juego limpio en 1961, La luz a nuestro lado en 1964, De aquí no se va nadie en 1971, Una muchacha mueve la cortina en 1983, Del temor y la miseria en 1985, Los caminos cortados en 1989, Reformatorio de adultos en 1990 y hasta treinta títulos de poesía, entre los que destaca Igual que guantes grises, galardonado con el Premio Ángaro y el Nacional de Poesía en 1979, lo que para el diario El País significaba que el cambio político había llegado también a la cultura.

Padre del profesor universitario, poeta y ensayista Jorge Urrutia, Leopoldo está considerado uno de los más valiosos representantes de la poesía de postguerra. Comenzó escribiendo poemas de fuerte contenido existencialista sobre la condición humana, inspirados en Jean Paul Sartre y Albert Camus, y, sobre todo, social, apuntalados en una lancinante conciencia del tiempo ineludible y el destino fatal de la muerte. Es especialmente memorable su antología de la poesía social contemporánea, a la que se suman los distintos estudios críticos sobre algunos autores de las generaciones del 98, el 27 y el 36. En sus últimos libros adopta una dirección filosófica que se evidencia en Cuaderno de San Bernardo (2003), nombre de la calle madrileña donde estaba situado el sanatorio en el que murió su mujer.

RECONOCIMIENTO TARDÍO

Aunque Leopoldo comienza a recibir reconocimientos a muy avanzada edad, era muy estimado por todos aquellos que se acercaban a su encuentro. Cálido y profundo, De Luis colectaba el cariño y el respeto de sus contemporáneos. Quizás esta accesibilidad, que no desdeñaba a nadie, despertó los recelos de cierta clase elitista que considera la poesía como expresión elevada y apta solo para espíritus refinados, lo que poco o nada tiene que ver con la realidad de la literatura. Así, en febrero de 1988, recibe un caluroso homenaje de sus amigos por sus cuarenta años de labor literaria. Será la obtención del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2003 el que dispare toda una sucesión de galardones al año siguiente: el nombramiento de Hijo Predilecto de Andalucía, la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El día 20 de abril de 2004, en un discurso emotivo y generoso en la sede de la Real Academia de Córdoba, evocaba su venida al mundo en la casa de la calle Ambrosio de Morales que debiera llevar inscrita una placa de bronce donde pueda leerse para razón y orgullo de las generaciones venideras: «Aquí nació el poeta cordobés Leopoldo de Luis, en quien se identifica plenamente la vida y la palabra». Le quedaba algo más de un año entre los vivos, porque dejaba este mundo que había sufrido y amado el 20 de noviembre de 2005. Dos días antes, el viernes 18 de noviembre, recogía Jorge Urrutia, en nombre de su padre, la distinción que le otorgaba la ciudad de Córdoba. En su intenso discurso, las lágrimas asomaban fieramente a sus ojos. Conocía lo inexorable.

Leopoldo regresaba siempre a su ciudad natal envuelto en ese hálito de hombre mesurado que esconde las pasiones más arrebatadas, sagrada materia de su aliento; aquellas heridas de las que hablaba Miguel Hernández con la gravedad del que sufre: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Como él, Leopoldo ha sido siempre un hombre preocupado por la armonía y la justicia, dos nociones fieramente enfrentadas en las acciones de los hombres. Pero el peso de la enfermedad le impidió finalmente pisar de nuevo Córdoba. Conocí por él mismo el grave quebranto de su salud aunque nada se advertía en su palabra que diera razón del trance sostenido. Nada me indujo a pensar entonces que no tendría ya nunca la oportunidad de escuchar su sonora y alta voz de nuevo. Nada, excepto un dolorido azogue, un recelo triste, una intuición insoslayable. Jorge Urrutia me confesaba con acento pesaroso que aquella caída era más abisal que la materia, que ya no reconocía siquiera al protagonista único de aquella alba del hijo que nos estremece con su lectura desde hace tantos años. Ciertamente, Jorge presentía, con su callado ánimo, que su padre, el gran poeta, había recitado su último poema. Leopoldo muere con la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba pegada a su corazón. En sus pálidos labios quedaba prendida una sonrisa y una luz rebrotaba en su mirada ya oscura cuando su cuerpo mortal se cernía en ceniza para herbecer en los brazos eternos de la esposa. Referente inequívoco de la poesía humanista, Leopoldo de Luis permanece en nuestra memoria como un escritor señero, imprescindible. El crítico Dámaso Santos lo califica como «la voz más grave de la postguerra», y nadie duda de que lo sea aunque su potencialidad supera, por ética y estética, los nombres de la poesía social a los que el cordobés ha quedado adscrito. En él subyacen voces tan graves como las del horaciano Fray Luis, el senequista Quevedo, el neoclásico Jovellanos, el romántico Espronceda, los noventaiochistas Unamuno y Machado y el desgajado epígono del 27 Miguel Hernández con su fulgor plomizo y su negror de oro. Cuando Leopoldo afirma que su «único mérito es haber sido un poeta fiel a sí mismo, que ha sabido resistir el paso del tiempo», nos muestra, además de un talante pleno de sonora palpitación humana, su reservada sabiduría. Su palabra es firme, clamorosa, auténtica, nunca mermó en intensidad ni altura y sigue crepitando como un estallido para restituirnos el deseo de la reconciliación y la luz de la justicia entre los seres de esta Tierra, aspiraciones apremiantes que, tal vez en el vértigo de la inconsciencia, hemos preterido.