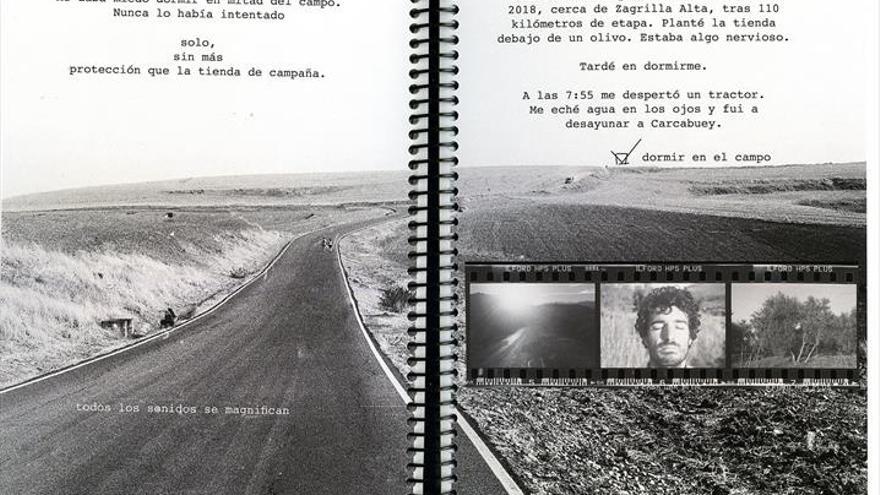

Siempre había querido dormir en el campo con la tienda, sin más protección. Te quedan quince minutos de luz, me avisa un vecino. Son poco más de las ocho de la tarde, acabo de llegar a Zagrilla Alta, una aldea de la Subbética, tras 110 kilómetros de calor y campiña. Desde que pasé por Zuheros estoy nervioso porque hoy no espera casa, hostal ni camping; hoy no sé lo que espera. No sé si funcionará, si estaré metiendo la pata, si el capricho esta vez roza lo absurdo.

Salgo del pueblo y en el primer desvío giro a la derecha, me adentro en el campo y cuando ya estoy a cierta distancia de la carretera, planto la tienda. La monto rápido, como si me estuviera escondiendo de alguien, y me pregunto si con tanta piedra podré dormir. La tienda me parece minúscula entre tanto árbol. Regreso al pueblo para cenar.

¿Y si después está demasiado oscuro?

Pido la tortilla micológica del bar La Fuente y la tarta de queso. Es la mejor del mundo, dice el dueño, que cojea. Estoy a gusto, tengo un libro, huele a jazmín y a mi lado hay un bonito estanque, pero no se me va la impaciencia por volver a la tienda.

Camino por la carretera con la luz del móvil. El cielo estrellado. El campo tétrico, asusta. Entro en la tienda y me quedo mirando al techo. ¿Y ahora qué? No se escucha nada, acongoja. Pienso de todo. Si vendrá alguien, cuándo me dormiré, qué animales hay. Me escribe mi amigo Pedro Miguel, de Carcabuey. ¿Dónde te quedas a dormir, en los apartamentos? No, debajo de un olivo.

Todos los sonidos se magnifican. No sé cuánto he tardado en dormirme.

A las 7:55 me despierta un tractor. Salgo, recojo, me echo agua en los ojos y subo a la bicicleta; el sol me da en la cara, es muy agradable. Miro al olivo antes de seguir.