A veces me canso de esperar. Exijo demasiado. Le pido a Pepe que vaya más rápido, como cuando a ti te pedía que te levantaras temprano los domingos, pero querías remolonear, y te fastidiaba que yo madrugara, y nunca llegábamos a un acuerdo.

La habitación no tiene vistas al mar. Es la única pensión en Isleta del Moro. Regateamos. 45 euros habitación doble. Grande, fría, una cuna y cortinas asquerosas.

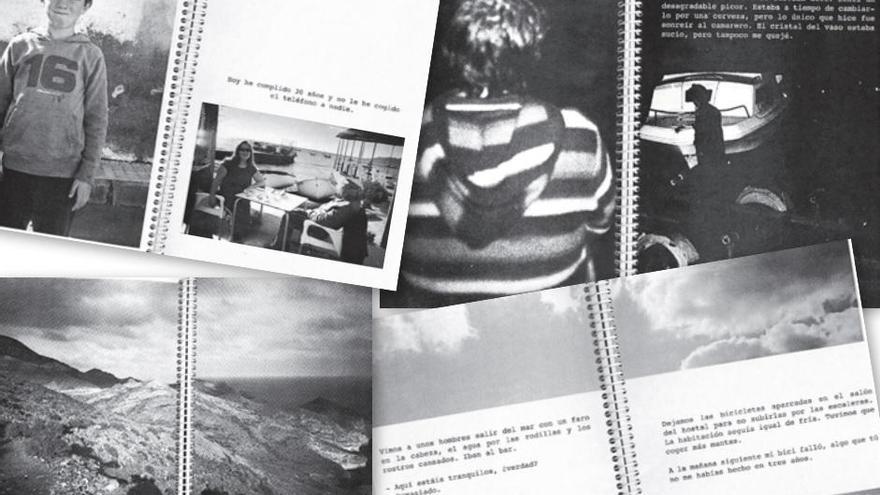

Al amanecer sale el sol y en la terraza del hostal Pepe propone que lea en voz alta un libro de un autor japonés que tú me habías regalado por mi cumpleaños. Al lado hay una pareja que nos mira. Pepe se incomoda y me obliga a parar. Pero la mujer me pide que siga, por favor, que le está gustando. Es austriaca, trabajaba en una librería, pero lo acaba de dejar y ahora viaja con su padre, de 90 años, por el sur de España. El padre tiene muletas y un andar cansino, pero está decidido a vivir, y lo hace.

Hablar con gente es otro buen método para olvidar.

Y no pensar demasiado.

En Agua Amarga por fin me desvío del camino que hice contigo. Otro bar. Viejo. Joven pareja. Pared de mariposas. Estantería llena de libros. Juan Goytisolo. Campos de Níjar. Gol del Celta.

Pepe habla con el chico. La chica sale a fumar. Sola. Miedica. A dormir. Zumo de naranja natural. Cala. Amago de felicidad. La rueda empieza a desinflarse. Gasolinera. Alivio. Llegada a Polopos. Desierto.

Un niño quiere mantener el equilibrio en un bordillo. Un tractor aplasta mi casco.

Resto del viaje desprotegido.

La última noche es en Níjar, en la pensión Asensio, una estrella, dos camas, un cola-cao hirviendo porque mi garganta definitivamente ha muerto.

Hago los 30 kilómetros de retorno a Cabo de Gata sin levantar un segundo la vista de la carretera.

Durante tres noches ha estado sonando la misma canción, Tormenta, de un tipo lánguido llamado McEnroe. «Una luz que va apagándose sin más...».

Hay viajes necesarios, aunque se hagan con las heridas abiertas.