Cuando un viajero visite la ciudad califal de Madinat al-Zahra, tras haber recorrido enclaves arqueológicos donde se conserven restos de ciudades de época clásica, en particular del mundo romano, puede quizás observar en ella elementos urbanísticos y materiales que le traigan la evocación y el recuerdo de aquellos otros lugares.

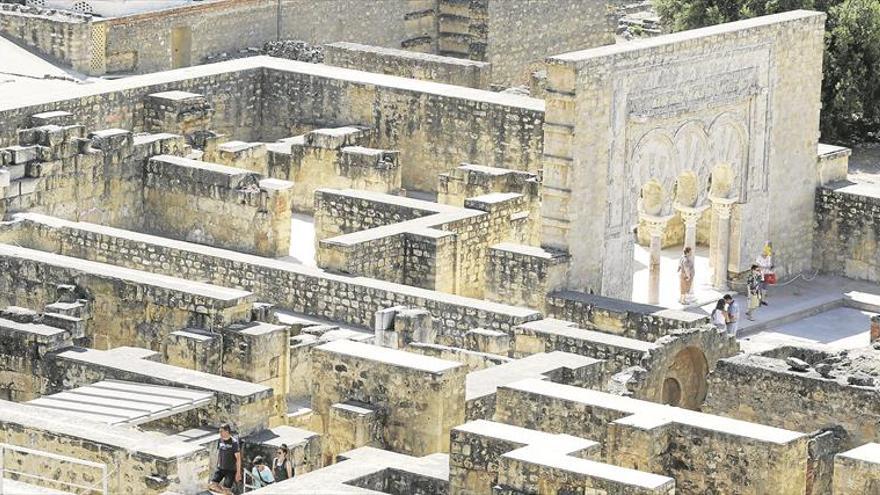

Dichos elementos se hallan, en primer término, en el propio urbanismo de Medina. Por ejemplo, en el uso constante de pavimentos sobre las calzadas que conducen hasta ella o que cubren sus calles y espacios; en calzadas de acceso, como la procedente de la almunia al-Naura (ordenada pavimentar por Abderramán III en 942); en calles de la ciudad, como las que bajan desde el edificio basilical superior a la puerta oriental o las que rodean la Mezquita (provistas de cuarterones de sillares rellenos con piedra oscura); o en espacios interiores (como el de las caballerizas o el de los patios de las viviendas superiores empedrados con losas de caliza). También en la organización y el diseño de las infraestructuras hidráulicas para abastecimiento de agua potable y evacuación de las residuales, que no solo reutilizan captaciones empleadas ya en época romana, sino que reproducen formas que resultarían muy familiares a los habitantes de Roma.

También se encuentran en rasgos que caracterizan la arquitectura áulica y doméstica de Medina. Abundan los salones de recepción de planta basilical, provistos de tres o cinco naves y desarrollo longitudinal marcado por su eje axial, pórtico transversal de acceso y espacio abierto ante la fachada, que marcan el enlace con la arquitectura civil de época clásica. Basílicas que no solo mantuvieron su uso en arquitectura civil (Salón Rico, Casa de Chafar, edificio basilical superior, con paralelos en otros lugares del mundo islámico medieval, como la Buhaira de Sevilla o la Menara de Marrakech), sino que fueron adoptadas por la arquitectura religiosa de unas mezquitas de planta basilical (como la de Medina) estrechamente conectadas con las basílicas cristianas primitivas del Mediterráneo oriental (citemos el ejemplo de Kursi, junto al Mar de Galilea). En cuanto a la arquitectura doméstica de Medina, destacan las viviendas organizadas en torno a un patio central con habitaciones perimetrales, modelo habitual en al-Andalus y en todo el mundo islámico medieval, heredero de la tradición clásica del Mediterráneo, con precedentes en Grecia, Creta o Egipto.

Y se pueden encontrar, igualmente, en el asiduo empleo de materiales de lujo, muy valorados en época clásica, y muy utilizados por Roma. En primer término, el mármol, que mantiene en la ciudad califal la misma expresión del poder con que fue concebido en época clásica en tantos pavimentos y esculturas y que se halla en capiteles de pencas (recuerdo del estilo corintio) o de avispero (estilo compuesto), fustes y basas de columnas, umbrales de puertas, pavimentos de estancias (contiguas al Salón Rico, privadas de la Casa de Chafar), pilas de agua (en la Casa de Chafar, reutilización de sarcófagos romanos en zonas nobles como el patio de la Casa de los Pilares) y tableros de zócalos (Salón Rico). Pero también el vidrio, el marfil, materiales de gran escasez en el mundo medieval, y por lo tanto de elevado coste y símbolo de aristocracia; o en la continuidad del uso del mosaico, que se revela en el conocido Mihrab de la Mezquita cordobesa o en el no tan conocido del hamman de Mértola, baños de uso público o privado que vinculan también la arquitectura del primer Islam con las termas clásicas.

Esta abundancia de elementos y materiales vinculados con el uso que hizo Roma de ellos, presente en Medina como en muchos otros enclaves urbanos del Islam medieval, fue debida, en parte, a la herencia material y artística recibida por los musulmanes a partir de los años centrales del siglo VII (634-660), tras la integración de la zona del Próximo Oriente (Siria, Palestina, Egipto) en la que se encontraban los mayores centros culturales del mundo antiguo (Damasco, Antioquía, Jerusalén, Alejandría), cuna del Cristianismo, expresión máxima de la cultura clásica. Y a la posterior ocupación de un Norte de África, fuertemente romanizado en las zonas costeras de las actuales Túnez, Argelia y Marruecos, donde existían entonces y se conservan restos todavía hoy de magníficas ciudades romanas (Volubilis, Hipona), testimonio de la cultura clásica. La aceptación de esta herencia fue probablemente debida no solo a la carencia de un arte y de un urbanismo propio de los árabes, sino a la admiración que sentían por el mundo clásico, a la búsqueda de su imitación y de su conservación.

Y en esa búsqueda de conservar las realizaciones materiales de la época clásica, en ese gusto que desarrollaron los árabes por determinadas formas y modelos que habían caracterizado a la ciudad romana, debió de jugar un papel destacado la misma historia de la familia Omeya que acabaría dominando políticamente al-Andalus desde la llegada de Abderramán I y que dirigiría la edificación, durante el siglo X, de la ciudad califal. Los Omeyas constituían el clan dominante, desde el punto de vista político, de la tribu gobernante de La Meca (los Quraysíes, tiburones en árabe) desde mucho tiempo antes del nacimiento del Profeta. La mayor parte de sus miembros estuvieron consagrados, durante los siglos V y VI, a la práctica del comercio caravanero, transportando por el Hiyaz mercancías llegadas a los puertos del Mar Rojo (Yedda, Yanbú) que luego eran redistribuidas por el mundo, primero romano luego bizantino, desde los puertos de la costa sirio-palestina (Beirut, Sidón, Tiro). Comercio que les permitió entrar en contacto con marinos del Lejano Oriente asiático (China, Japón, India), en los puertos donde las mercancías eran desembarcadas, y con mercaderes romanos en los del Mediterráneo oriental, reforzando unos contactos culturales que hubieron de desarrollar su visión del mundo, su inquietud intelectual, su conocimiento de la tradición cultural del mundo clásico, despertando su interés por la zona de Siria. No en vano, inmediatamente después de hacerse con el Califato en el año 660, trasladaron a Damasco, la capital de dicha provincia, la sede de su gobierno, al lugar por el que sentían mayor interés, con el que habían tenido mayor relación durante las décadas anteriores y en el que habían tejido la mayor red de seguidores como resultado de un proceso de islamización que exigía, a quienes se convertían a la nueva religión, la integración en el seno de un clan árabe del que quedaban convertidos en clientes (mawali).

La existencia de un Califato Omeya caracterizado por sus propios rasgos desde el punto de vista político (capitalidad en Damasco, número de clientes conversos en el seno del clan, predominio de los árabes y de lo árabe) es comúnmente aceptada por los historiadores, que apenas hablan de la existencia de una cultura Omeya provista también de sus rasgos propios, si no opuestos cuando menos diferentes a los modelos Abbasíes o Fatimíes, y de los que la vinculación cultural mantenida con el mundo clásico pudo formar parte. Al fin y al cabo, ello ayudaría a explicar la formación en al-Andalus de una aristocracia árabe romanizada, con marcada influencia en la sociedad y en la cultura andalusíes al menos hasta el siglo XI, dotada de una marcada coincidencia cultural con la propia sociedad indígena también romanizada (mozárabe o judía), y que estos rasgos culturales compartidos pudieran contribuir a favorecer ese entendimiento o, cuando menos, coexistencia intercultural pacífica entre comunidades religiosas de la que el al-Andalus Omeya de los siglos VIII al XI parece haber constituido la expresión mejor acabada.