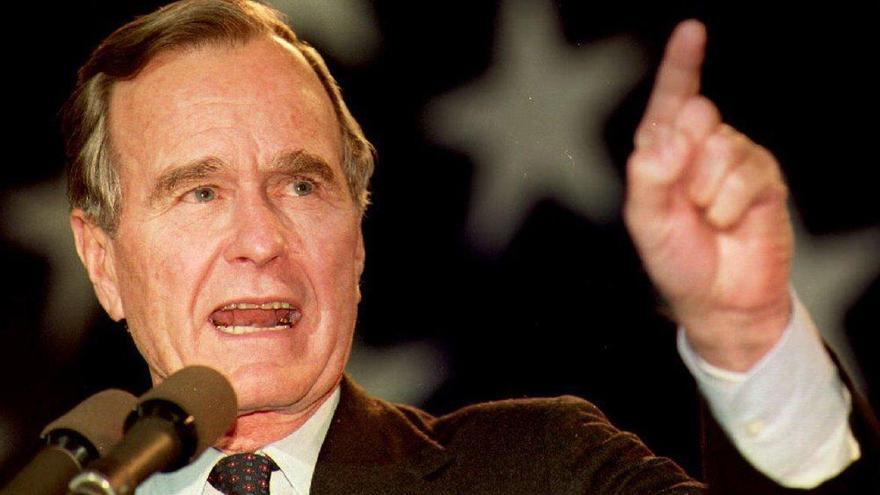

George H. W. Bush (Milton, Massachusetts, 12 de junio de 1924-Houston, Tejas, 30 de noviembre del 2018) fue un republicano clásico -se dice que en noviembre del 2016 prefirió votar a Hillary Clinton y no a Donald Trump-, representante de las élites conservadoras de Nueva Inglaterra, trasplantado a Tejas e integrado en el negocio del petróleo, donde amasó una fortuna considerable.

Fue asimismo un diputado con futuro en la Cámara de Representantes, un diplomático correoso como embajador ante las Naciones Unidas entre 1971 y 1973 -días de Richard Nixon-, un presidente del Comité Nacional Republicano en los días más tormentosos del caso Watergate -de enero de 1973 a septiembre de 1974- y, por último, el hombre de confianza de dos presidentes: Gerald Ford, que lo nombró sucesivamente director de la Oficina de Enlace con el Gobierno Chino y director de la CIA, y Ronald Reagan, que lo eligió para el puesto de vicepresidente (1981-1989). Llegar a la presidencia (1989-1993) fue casi el desenlace lógico de una biografía sin graves errores políticos.

Limitar a solo cuatro años su estancia en la Casa Blanca fue una sorpresa no solo para los republicanos, que vieron en él una apuesta segura. Sin embargo, se cruzaron en el camino de la reelección dos lastres de entidad. El primero fue aquella promesa suya luego incumplida: «Read my lips: no new taxes» («lean mis labios: no nuevos impuestos»). El segundo fue la irrupción de Ross Perot, un millonario convencido de ser el primer presidente independiente.

Promesa incumplida

En ambos casos, los acontecimientos superaron a Bush, porque varios impuestos se subieron en el presupuesto de 1990 por iniciativa de los demócratas, con mayoría en ambas cámaras del Congreso, y porque Perot llenó su zurrón con 19 millones de votos conservadores en la elección de 1992, lo que privó a Bush de la reelección y dio la presidencia a Bill Clinton. Los demócratas siempre negaron la mayor: con Perot o sin él, Clinton fue un rival demasiado brillante para Bush.

Algunos de sus colaboradores reprocharon años después a Bush padre que no supo sacar partido a los estertores de agonía de la Unión Soviética y a su liquidación. «Por primera vez desde la segunda guerra mundial la comunidad internacional está unida», dijo en el discurso sobre el estado de la Unión de enero de 1991, animado por la concreción de una coalición internacional multicolor que a la postre liberó Kuwait, ocupado por Irak en agosto del año anterior. Según William Kristol, un gurú de los neocon, le pudo el optimismo y dejó pasar la oportunidad de organizar un mundo unipolar.

Lo cierto es que la victoria de 1991 en Irak no fue suficiente para cimentar la victoria en las elecciones del año siguiente. Los conservadores a ultranza no entendieron que Bush parara las operaciones cuando tenía Bagdad a tiro. Algo de cierto hay en esto habida cuenta de la obsesión de los neocon con Irak, del empeño de George Bush hijo, Dick Cheney y Donald Rumsfeld en asociar la dictadura de Sadam Husein a los atentados del 11-S. Quizá bastantes de los 19 millones de votos de Perot obedecieron a aquel desencanto ante la victoria incompleta.

Se dice que el presidente Bush detuvo el avance para preservar la unidad de la coalición y mantener buenas relaciones con los países árabes que se sumaron a las operaciones. Pero hubo quien vio en el uso del freno una consecuencia directa de los compromisos con las petromonarquías del comandante en jefe desde antes de serlo. El periodista Craig Unger publicó en el 2004 el libro Los Bush y los Saud, donde se da por descontado el trato de favor recibido por saudís relevantes que se encontraban en EEUU el 11-S y fueron sacados del país cuando ya se había cerrado el espacio aéreo. Para entonces, George H. W. Bush ya era el patriarca de una dinastía con dos hijos en primera línea: George en la Casa Blanca y Jeb en el puesto de gobernador de Florida.