Las armas callaron el 11 de noviembre de 1918, en una Europa devastada por cuatro años de guerra, la Gran Guerra la llamaron, y quizá 20 millones de muertos. Las metrópolis coloniales -el Reino Unido y Francia- salieron muy dañadas del esfuerzo bélico y Estados Unidos confirmó su condición de gran potencia, determinante en el desenlace de la contienda. Los vencedores pretendieron que sobre las ruinas del Segundo Reich naciera una república bajo control -la llamada de Weimar-, desarmada y condenada a afrontar las reparaciones de guerra, pero sometida a tensiones sociales y con la amenaza interna de un nacionalismo soliviantado por los requisitos de la paz de Versalles.

Austria-Hungría se desvaneció con el final de la guerra y el Imperio otomano siguió la misma suerte, fragmentado y repartido entre franceses y británicos. La revolución bolchevique se afianzó en Rusia, convertida en el gran experimento social de la época. Italia se sintió defraudada con las ganancias políticas de su pertenencia al bando vencedor. Al otro lado del mundo, Japón reafirmó su nacionalismo agresivo. Al mismo tiempo, de las cenizas de la matanza nacieron estados nuevos -Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia; poco después Estonia, Letonia y Lituania- y otros sobrevivieron, reducidos a su más mínima expresión -Austria y Hungría-, vestigios de un pasado borrado del mapa en cuatro años. «El motivo de la paz era la liberación nacional -escribe el historiador británico Adam Tooze-. En Europa central ello suponía que la paz se hiciera a expensas de las potencias que anteriormente habían poseído estos territorios».

SENTIMIENTO DE PÉRDIDA / Lo cierto es que la desmembración de dos imperios y las tareas de reconstrucción obraron en una misma dirección, acorde con los cálculos hechos por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson: debilitaron Europa, entendida como comunidad política, frente a la capacidad estadounidense de movilizar recursos. «Todos los pueblos saben una sola cosa: que una sombra extraña se cierne, larga y pesada, sobre su vida», afirma el escritor austriaco Stefan Zweig en El mundo de ayer, título de sus memorias. En este libro y en otros escritos por testigos de la hecatombe se pone de manifiesto el sentimiento de pérdida para siempre del mundo anterior a la guerra, «del placer de vivir y de la libertad de espíritu de antaño» (Zweig de nuevo).

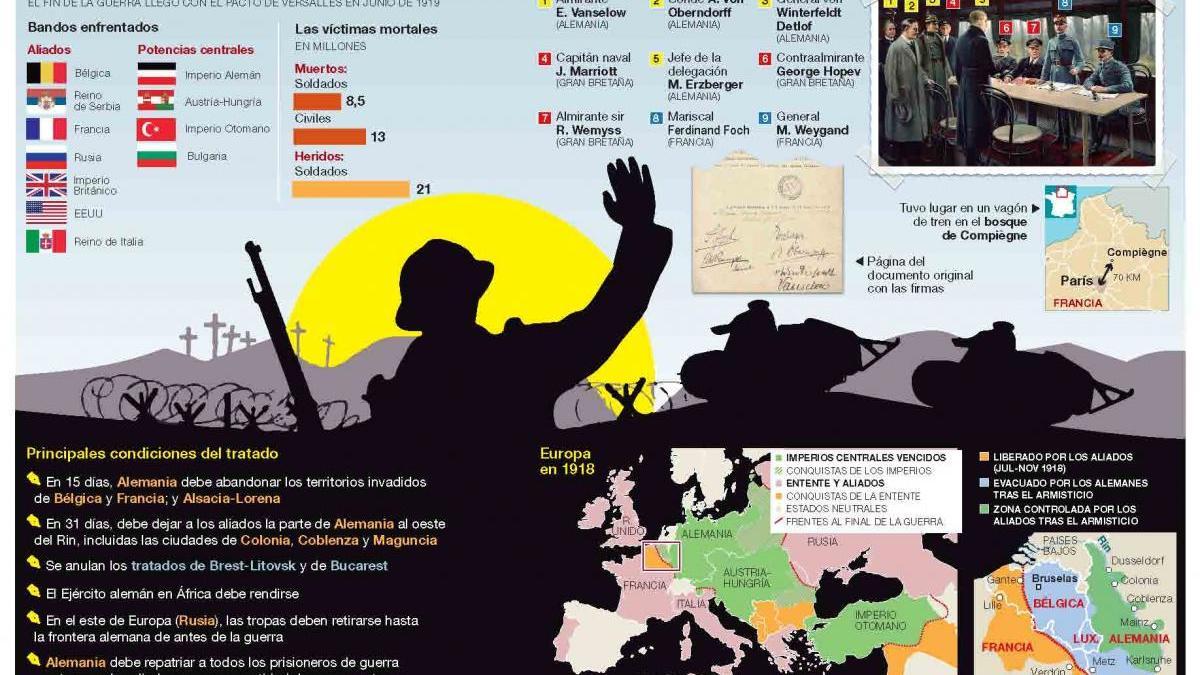

El desarrollo de los acontecimientos a partir del cese de hostilidades es por demás elocuente. La solemnidad de la firma del tratado de Versalles (28 de junio de 1919) ocultó sus debilidades, la simiente de la inestabilidad casi crónica que siguió a su aplicación. Si el armisticio en el famoso vagón de Compiègne (11 de noviembre del año anterior) transmitió la imagen de un pacto entre caballeros, el fruto de Versalles fue la exasperación de Alemania por las gravosas condiciones que se le impusieron y la fragmentación de los aliados -la Entente, sin Rusia y con Estados Unidos-, que persiguieron objetivos diferentes.

Si en un principio Georges Clemenceau, primer ministro de Francia, y Lloyd George, premier británico, se mostraron de acuerdo en impedir el resurgimiento de Alemania como gran potencia militar, luego el Reino Unido se centró en garantizar la seguridad del imperio y Estados Unidos, en consolidar su condición de potencia ineludible. Frente a la idea de una paz sin vencedor, se consagró de facto otra con tres vencedores no siempre de acuerdo y tres derrotados, Alemania, Austria-Hungría y el sultanato.

REPARACIONES / El agravio alemán quedó servido. La opinión pública entendió que eran inaceptables las reparaciones de guerra, fijadas en Versalles en 132.000 millones de marcos oro -Alemania fue considerada responsable del conflicto- a pagar en plazos anuales hasta 1988, según la última renegociación (1928). La ocupación de la cuenca del Ruhr por franceses y belgas en 1923 acrecentó la sensación de humillación y alimentó la división social entre una izquierda extraordinariamente dinámica y una burguesía progresivamente asustada, sumergida en una crisis económica permanente. Mientras que muchos alemanes pensaron que la nación recuperaría con la paz la condición de Weltmacht (potencia mundial), la realidad fue bien distinta: se sumió en una atmósfera de decadencia y privaciones. El prédica nazi encontró el terreno abonado.

La pretensión de la «seguridad colectiva», una de las muchas iniciativas que el presidente Wilson puso sobre la mesa, no se pudo hacer efectiva porque el Congreso se opuso a que EEUU se comprometiera con alguna nación europea en concreto -Clemenceau se esforzó en este sentido- y a que el país ingresara en la Sociedad de Naciones, el primer intento de fiar en el multilateralismo la solución de los conflictos internacionales.

La debilidad de la nueva organización se consumó en 1922, cuando Alemania y la URSS, ausente de la Sociedad de Naciones, firmaron el tratado de Rapallo, «un siniestro indicio de su capacidad conjunta de destruir, si lo deseaban, la situación establecida en Europa del este», a juicio del especialista Michael Howard. La cultura política de la crisis perpetua se instaló en las conciencias europeas.